美国留学再扩审查名单,北大清华浙大等58所高校或面临更严签证限制

最近,一份中国高校名单在外网广泛流传。有媒体报道称,名单中的58所中国高校将被列为“特别审查对象”,未来申请美国签证可能将会面临严格的限制。

据悉这份名单是来自美国国会众议院下属的“美中战略竞争特别委员会”发布的一份标题为《从博士到解放军:签证政策如何让中国国防实体利用美国高等教育》的报告。

此次报告释放出的核心信号可以说是非常清晰的:未来中国学生赴美读书,尤其是涉及理工科领域的研究生,将面临越来越严格的审查甚至限制。

那么这份报告又将给留学界带来怎么样的波动?留学生们该怎么最大程度地规避风险?一篇文章带你弄明白!

9月19日,美国国会众议院下属的“美中战略竞争特别委员会”发布了一份重磅报告,题为《从博士到解放军:签证政策如何让中国国防实体利用美国高等教育》。

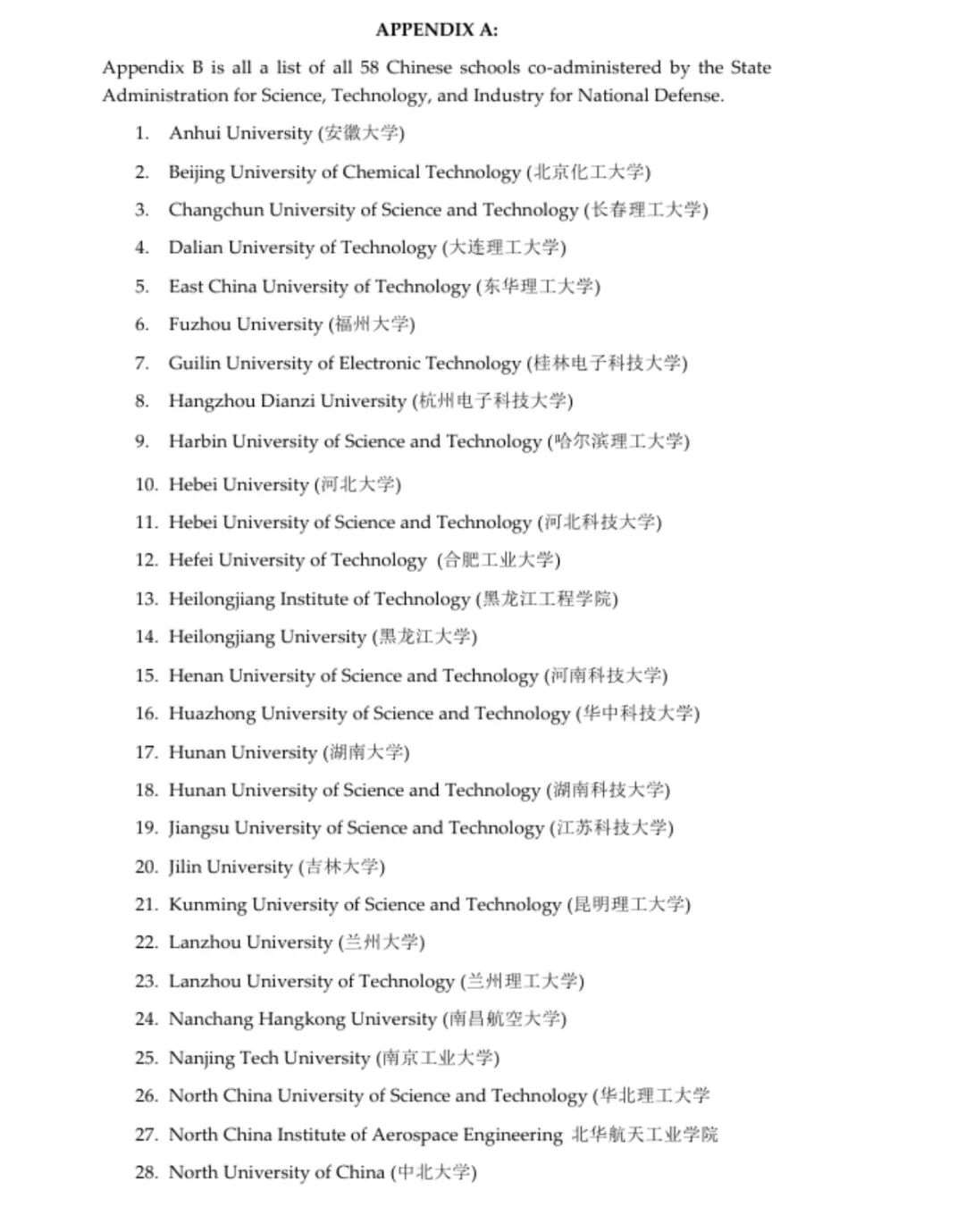

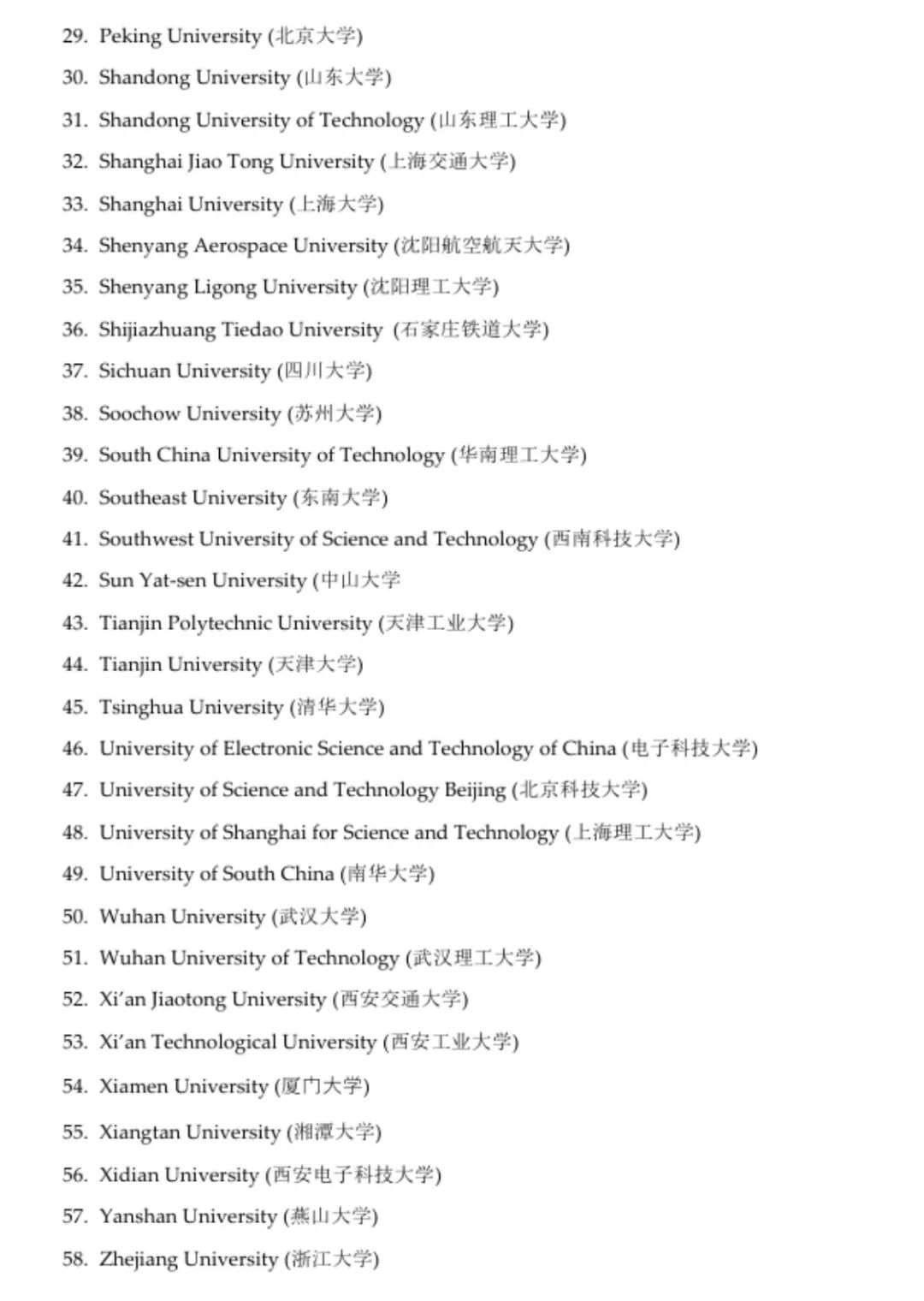

报告中点名58所与中国国家国防科技工业局共建的高校,并将这些院校与现行的总统公告10043号直接联系起来。其核心判断依据是:美国高校在接收这些背景的研究生和访问学者时,存在“尖端科研成果可能被转化为军用”的安全风险。在此基础上,委员会呼吁与国土安全部进一步收紧签证与科研合作,把“学术开放”视为“战略竞争”的关键防线。

是的,此前,在2020年,美国总统特朗普就签署了10043号总统令,以“国家安全”为由,禁止与中国军民融合战略机构有关联的中国公民,通过F或J签证进入美国,进行研究生以上学位学习或从事科研活动。而此次委员会发布的报告,更是直接将限制范围大幅扩充至58所。

其实总体上来说,这份报告的核心逻辑,就是围绕着“学术训练一技术转移一军用转化”展开的。通俗点说就是美国担心长期接收并资助来自中国和国防科工局共建院校的研究生、访问学者,他们掌握的尖端科研知识,最后可能大大损害自身利益。

据传这份名单的由来是委员会要求马里兰大学、伊利诺伊大学香槟分校、卡内基梅隆大学、南加州大学、普渡大学和斯坦福大学这6所大学提供在读中国学生的信息,通过交叉对比从而得出的。

名单中不仅包括“国防七子”和“兵工七子”,还涵盖清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、南京大学、武汉大学等学府。另外还有大量理工大学,比如大连理工、吉林大学、天津大学、四川大学、同济大学、东南大学、西安交通大学等。可以斗胆这么说,中国*的理工大学基本都出现在了这份限制名单上,越来越多中国大学被美国盯上了。

然后委员会就提出了四方面的收紧措施:

第*,签证变严。

报告主张把《移民与国籍法》以及第10043号总统令制度化,明确针对特定院校出身的申请人收紧签证通道,避免他们进入美国攻读敏感。

第二,科研限制。

对已经在美的相关人员,委员会建议严格限制进入涉及人工智能、量子、半导体等敏感实验室,并强制披露其研究资金和合作来源,以切断可能的隐性渠道。

第三,在美约束。

报告强调,即便已经获得学习或工作机会,也不应允许他们参与联邦科研项目、进入政府实验室,甚至在OPT等实习与就业环节,也要增加额外限制。

第四,校园防控。

除了学术和就业层面,委员会还提出要限制校园中的学生组织,禁止接受所谓“敌对国家”资助的社团在美国高校存在,并对违规行为施以更严厉的刑事处罚。

遏制中国科技崛起,维护美国技术霸权

这是*直接、最根本的战略意图。

精准打击“人才管道”:中国大学(如“国防七子”及各类985高校)是培养中国高端科技人才的核心基地。这些学生正是未来中国在人工智能、半导体、生物科技、量子计算、航空航天等关键领域的研究和发展主力。限制他们接触美国*前沿的知识、技术和研究环境,旨在延缓中国在这些“未来产业”上的进步速度。

保护技术优势与安全:美方认为,某些中国留学生,特别是从事STEM领域研究的博士生和博士后,可能通过学习和研究接触到敏感技术或前沿成果,这些知识有可能被用于增强中国的军事或战略竞争力。限制措施是一种“防御性”手段,旨在降低所谓的“技术泄露”风险。

削弱中国的创新生态:人才是创新的第*要素。通过限制*优秀的中国学生赴美深造,美国希望在一定程度上影响中国长期的人才储备和创新能力的积累,从而确保自身在科技竞争中的长期地位。

对华进行“精准脱钩”

这一举措也是中美“选择性脱钩”或“精准脱钩”的一部分,尤其在教育和科技领域。

发出明确的战略信号:这表明美国对华竞争的策略正从“全面接触”转向“有选择性的遏制与竞争”。教育交流,这个曾经中美关系的“压舱石”,如今也被战略化和安全化,成为博弈的工具。

迎合国内政治氛围:在当前美国两党对华强硬已成共识的背景下,出台针对中国留学生的限制性政策,可以被视为一种展现对华强硬姿态的“政治秀”,有助于安抚国内那些将中国视为“战略竞争对手”的政治力量。

影响中美民间交流的基调:长期以来,留学人员是促进中美民间理解和友好的重要桥梁。限制学生交流,会改变这一群体的构成和氛围,可能加剧两国社会层面的误解和隔阂,从长远看,这符合美国一些战略家希望降低对中国依赖、减少相互关联性的目标。

值得注意的是,美国的这一政策也存在内在的矛盾和权衡。

“掐尖”与“自损”的平衡:美国清楚地知道,完全禁止中国留学生是“自残行为”。中国留学生是美国大学,尤其是研究生院和STEM的重要生源和科研劳动力,他们缴纳的学费为美国教育产业提供了巨额资金。因此,目前的政策是“精准限制” ,主要针对与中国“军方背景”高校有关联的学生,以及敏感专业的申请者,而非“一刀切”。同时,美国依然欢迎人文、商科等非敏感领域的中国学生,以维持教育产业的收益。

人才竞争的另一面:美国的最终目的不仅是阻止人才回流中国,更希望的是“收割人才”。他们希望通过保持部分领域的开放,吸引全球*的人才(包括中国的优秀人才)最终留在美国,为美国服务。限制政策某种程度上是“排毒不排外”,即排除他们认为是“安全风险”的个体,同时继续吸引“无害”的精英。

总而言之,美国限制中国大学学生留学的背后,是一套组合拳式的战略考量。

心态层面:保持清醒,化挑战为机遇

理性看待,不卑不亢:要认识到这种限制是宏观政治经济博弈的产物,并非针对个人。不必因此产生自卑或愤怒情绪,而是要以平常心看待,将其视为求学路上一个需要灵活应对的客观环境变化。

坚定自信,提升内在价值:真正的核心竞争力在于个人的知识和能力。无论外部环境如何变化,“打铁还需自身硬”。将注意力从对外部限制的担忧,转移到对自身实力的夯实上。

将“卡脖子”转化为“强动力”:美国的限制恰恰说明中国在某些领域的发展已经触及其核心利益。这反而凸显了相关领域人才的极端重要性。留学生应更深刻地认识到自己所学专业的战略价值,将个人成长与国家发展的需要更紧密地结合起来,激发更强的学习动力和使命感。

策略层面:调整规划,拓宽视野

留学目的地多元化:“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。可以积极考虑其他教育质量高的国家和地区,如英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、德国、瑞士、法国等。这些国家拥有世界的大学,并且在很多科技领域并不落后。同时“一带一路”沿线国家和新兴科研中心也值得关注,这不仅能获得知识,还能深入了解不同市场和文化,为未来从事国际合作打下基础。

专业选择的审慎与前瞻性:对于计划留学的学生,如果目标是美国,需要彻底避开敏感的STEM专业,或者做好被严格审查甚至拒签的心理准备。可以考虑转向相近但敏感性较低的领域,或选择基础科学、人文社科、商科、艺术等方向。对于已在美攻读敏感专业的学生,务必了解并严格遵守美国的相关法律法规,避免任何可能引发误会的言行,保护好自己。

做好“回国发展”的积极准备:要将回国发展作为一个并行不悖的主流选项,而非最后的备选。密切关注国内的人才政策、产业动态和就业市场。利用在海外的时间,积极建立与国内学术界、产业界的联系,参加线上讲座、关注国内核心期刊和科技公司的发展,为无缝衔接回国做好准备。

行动层面:提升自我,筑牢根基

学术上追求卓越,更要构建系统化知识体系:不仅要取得好*,更要注重培养批判性思维、独立研究能力和解决复杂问题的能力。这些能力是超越地域限制的真正财富。避免成为只会考试、知识碎片化的学生。

注重实践与创新:积极寻找实习、参与科研项目的机会。无论是在国外还是利用寒暑假回国,积累实际项目经验都能极大增强简历的竞争力,并帮助自己明确职业方向。

强化跨文化沟通能力,展现真实中国形象:在遵守当地法律和尊重文化差异的前提下,主动与来自不同背景的人交流,成为中外民间交流的桥梁。用自信、友善、专业的言行,展现当代中国青年的真实风貌,破解刻板印象。这本身就是一种软实力的贡献。

保持信息畅通,合法合规:密切关注官方信息,及时查看中国驻美使领馆、教育部留学服务中心发布的安全提醒和政策解读。严格遵守法律法规,特别是在数据安全、知识产权等方面,要格外谨慎,界限分明。

这份58所高校名单的公布,其实也再一次提醒同学们:中美之间的科技竞争已经延伸到教育和人才层面。

对于同学们来说,这是挑战,也是倒逼我们思考的契机:是继续把未来寄托在美国,还是寻找更多元、更稳妥的发展道路?

往期推荐

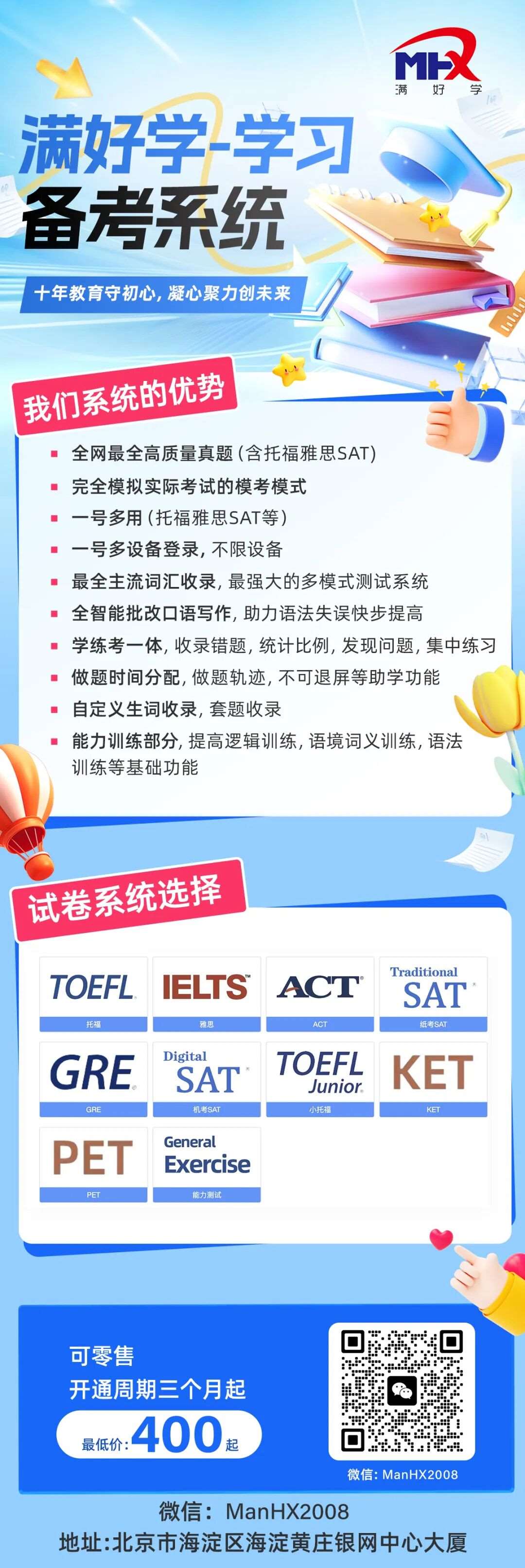

蛮好学

十年教育守初心 ,凝心聚力创未来

托福/雅思/SAT,高效出分有实绩

我们关心*,更关心孩子的成长教育